Ein  Passivhaus muß drei Kriterien erfüllen: Der Jahresheizwärmebedarf darf 15 kWh pro Quadratmeter

und Jahr nicht überschreiten. Die Heizlast pro Quadratmeter muß unter 10 W liegen. Und

schließlich ist der Primärenergiebedarf (inkl. aller elektrischen Verbraucher) auf 120 kWh pro Quadratmeter

und Jahr beschränkt.

Passivhaus muß drei Kriterien erfüllen: Der Jahresheizwärmebedarf darf 15 kWh pro Quadratmeter

und Jahr nicht überschreiten. Die Heizlast pro Quadratmeter muß unter 10 W liegen. Und

schließlich ist der Primärenergiebedarf (inkl. aller elektrischen Verbraucher) auf 120 kWh pro Quadratmeter

und Jahr beschränkt.

Um diese Kriterien erfüllen zu können, sind bei der Planung folgende Grundsätze einzuhalten:

- sehr kompaktes Volumen

- beste Wärmedämmung der Bauhülle

- kurze Bauzeiten durch moderne Konstruktionen

- größtmögliche solare Gewinne im Winter (Südausrichtung)

- konstruktiver sommerlicher Wärmeschutz

- bestmögliche

Luftdichtheit

Luftdichtheit - kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

- innovative Haustechnik, stromsparende Haushaltsgeräte

Heizung

Ein Passivhaus ist so gut wärmegedämmt, dass es keine Heizungsanlage im herkömmlichen Sinn mehr benötigt. Der Heizenergiebedarf wird zu großen Teilen aus der Abwärme der Bewohner und von technischen Geräten gedeckt.

Bei größeren Gebäuden werden teilweise dennoch kleinere Heizungsanlagen eingebaut, um zentral den Restheizenergiebedarf zu erzeugen. Die Auswahl der geeigneten Heizmethoden erfolgt nach Wirtschaftlichkeits- und Sicherheitsaspekten.

Um den Primärenergiebedarf von 120 kWh/(m²a) zu unterschreiten, muss bei allen Heizungsvarianten immer der Primärenergiefaktor des jeweiligen Energieträgers beachtet werden. Niedrigste Werte erreicht man nur, wenn die Heizungsanlagen mit regenerativen Energien betrieben werden. Wärmepumpen gibt es bereits seit über 60 Jahren. Doch erst mit den drastisch gestiegenden Energiekosten hat sich die Nachfrage in den vergangenen Jahren verstärkt. Eine Wärmepumpe arbeitet nach dem umgekehrten Prinzip eines Kühlschrankes. Mit Hilfe eines Kühlmittels wird der Umgebungsluft, der Erde oder dem Grundwasser ein Teil der dort gespeicherten Energie entzogen. Durch die Verdichtung des verdampften Kühlmittels erwärmt sich dieses weiter und gibt diese hohe Energie in einem Wärmetauscher an den Heizkreislauf des Hauses ab. Für vier Teile Wärme muss ein Teil Hilfsenergie (Strom) eingesetzt werden, dass heißt drei Teile Energie erhält man von der Natur frei dazu. Solarthermie- und Photovoltaikelemente können diese Heizsysteme unterstützen.

Lüftungsanlage

Lüftungsanlagen werden benötigt, um luftdichte Räume kontrolliert zu belüften. In alten Häusern erfolgt die Lüftung unkontrolliert über Fugen, Risse und luftdurchlässige Außenwände. Durch die notwendige Erwärmung der einströmenden kalten Luft ergibt sich ein hoher Heizenergieaufwand.

Die Luftwechselraten (ausgetauschtes Luftvolumen pro Stunde bei einem Druckunterschied Innen/ Außen von 50 Pa) können mit Hilfe eines Blowerdoor - Test ermittelt werden. Die Luftwechselrate darf bei Niedrigenergiehäusern nur noch max. 3, bei Niedrigenergiehäusern mit kontrollierter Be- und Entlüftung nur noch max. 1,5 und bei Passivhäusern sogar nur noch max. 0,6 betragen.

In modernen Wohngebäuden werden häufig kombinierte Zu- und Abluftanlagen mit einer Wärmerückgewinnung eingebaut. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen Gegenstromwärmetauscher, bei dem die Abluft (das Haus verlassende Luft) die Zuluft (dem Haus zugeführte Luft) vorwärmt. Durch den Wärmetauscher können bis zu 95 % der Wärme aus der Abluft zurückgewonnen werden.

Zusätzliche Pollen- und Staubfilter verbessern die Wohnqualität. Weitere Vorteile sind die kontinuierliche Lufterneuerung auch bei Abwesenheit und die Vermeidung von Feuchte- und Schimmelschäden an den Wänden.

Kostenbetrachtung

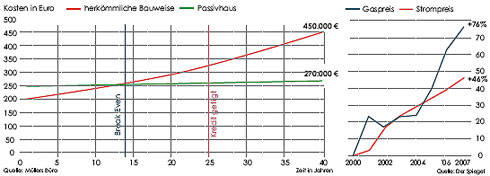

Der Wert eines Bauwerks wird bisher ausschließlich an den Baukosten gemessen. Ein Passivhaus kostet bei dieser Betrachtung ca. 25% mehr als ein Gebäude in herkömmlicher Bauweise. Dieser Ansatz ist jedoch nicht mehr zeitgerecht. Zusätzlich zu den Baukosten müssen auch die Energiekosten, am besten über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes, berücksichtigt werden.

Die abgebildete Musterberechnung legt für ein herkömmliches Einfamilienhauses mit einer Grundfläche von ca. 150 m2 etwa 200.000 € Baukosten zu Grunde. Für das gleiche Haus in Passivbauweise ergeben sich so Baukosten von ca. 250.000 €.

Die Grafik vergleicht die Aufwendungen für Bau- und Energiekosten über einen Zeitraum von 40 Jahren, und berücksichtigt eine stetige Energiekostensteigerung von 5 % (die tatsächliche Preissteigerung der letzten Jahre zeigt die rechte Grafik).

Bereits nach ca. 14 Jahren rechnen sich die höheren Baukosten durch die erheblich niedrigeren Energiekosten. Selbst bei gleichbleibenden Preisen für Energie erreicht man die Rentabilität nach ca. 18 Jahren.

Somit ist ein Passivhaus nicht teurer, sondern im Gegenteil auf lange Sicht erheblich preiswerter und sparsamer. Beim Baugemeinschaftsmodell an der Thaerstraße rechnen wir aufgrund der großen Baumasse mit reinen Baukosten von unter 1.500 EUR / m2. Da die Kosten offengelegt werden, kann sich jedes Mitglied der Baugemeinschaft von den tatsächlichen Kosten selbst überzeugen.